Cortapiel

Me gusta ver mi piel lastimada. Lo supe cuando las espinas de un algarrobo me surcaron el brazo dejándome una herida muy singular.

Gustavo, que en otra vida debió de ser médico, corrió a buscar su botiquín de primeros auxilios. Mientras preparaba los elementos hablaba de limpiar y desinfectar, yo solo quería verla crecer, que continuara su camino hacia la infección.

Cada rincón de la casa me servía para detenerme a mirarla. Y así la disfruté durante días, hasta que fue desapareciendo. El malestar que me causó lo pacífica y sana que se veía la piel de mi otro brazo, me llevó a hacer algo al respecto. Antes de que la herida me abandonara por completo, decidí «descuidarme» con la asadera recién salida del horno y apoyé mi muñeca en el borde de la fuente. Dolió, pero el resultado valió la pena. Por la mañana estaría en su máximo esplendor, roja e inflamada.

Así fue como empecé a cuidar mi piel. Me untaba grandes cantidades de crema en todo el cuerpo y tomaba mucha agua. Mientras más sana estaba, más sobresalían las heridas. Comencé a tener tiempo para todo: seguir las conversaciones de los demás, reunirme con cada amiga que tuviera ganas de descargar su batería de problemas y, lo más importante, dejé de explotar con mis hijos ante los desastres que causaban en el hogar. Tenía una sonrisa para todos. Pero, cuando estaba libre y sola, elegía cortarme la piel.

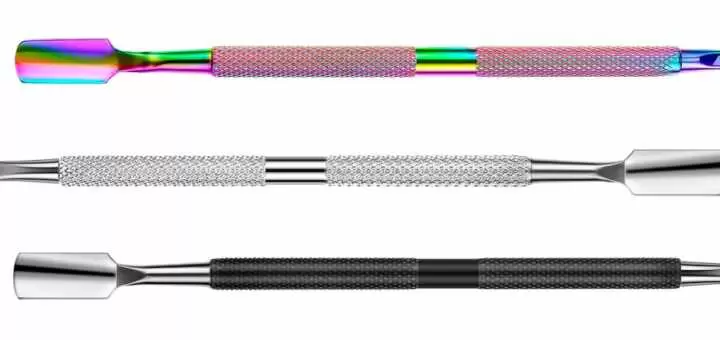

Empecé utilizando una navaja pequeña. Pero su filo excesivo me dificultaba controlar la profundidad del corte. Fue así que probé con un pujador de cutícula. Debía ejercer más presión sobre la piel, pero tenía mayor control sobre la herida. Después de arreglarme las uñas, solo tenía que girar la mano y presionar el extremo filoso sobre la piel de la muñeca. Comencé con un par de centímetros. Luego ya no fueron suficientes. Eso me llevó a buscar otros lugares que cortar.

Como quien va al shopping por una blusa, yo me encerraba en el baño para diseñarme una herida nueva que pudiera disfrutar frente al espejo. Por esa época me gustaba cortarme la parte interna de los brazos. Era muy cuidadosa: nunca tenía más de dos heridas simultáneamente. Una a la vista de todos, la que pudiera justificar con algún accidente doméstico, y la otra, oculta, más desatada, más a mi gusto.

Lo mantuve en secreto durante un tiempo, hasta que a Gustavo le llamó la atención que siempre estuviera de tan buen humor y comenzó a estar alerta. Entonces, llegó el primer error. Quise experimentar con la espalda y me hice un corte en la zona lumbar. Era el lugar de las caricias y así fue como lo supo.

Entró en escena el marido racional y protector, el que siempre sabía qué hacer. Que no me preocupara, que conseguiríamos ayuda y, por supuesto, que saldríamos adelante, pero los chicos no tenían que enterarse. Si tuvo miedo, no lo demostró. Para él todo se trataba de resolver problemas. Y así, me consiguió una cita con una psicóloga de renombre.

Si bien me entretuvo durante algún tiempo, debía darle algo a cambio, Gustavo quería algún progreso. Así que le seguí la corriente, le dije que sí a todo y dejé de cortarme. Claro que volví a ser gris, aburrida y triste. Quizás fallé en el discurso y no pude explicarle a nadie, con claridad, lo saludable que era para mí llevar la piel lastimada.

Gustavo parecía conforme con nuestro regreso a la normalidad. Yo en cambio, sólo disfrutaba cuando podía acercarme hasta el algarrobo, aquel que me mostró mi mejor versión. Podía ver sus espinas, tan cercanas. En esos momentos él dejaba todo y se acercaba para conversar, sabía que debía distraerme de aquel deseo. Y cuanto más se empeñaba en mantener mi piel sana, mayor era mi deseo de verla lastimada.

Mi condición de mujer curada no duró y una noche me sorprendió en el baño cortando la parte interna de mis muslos. Él parecía triste y yo no podía dejar de sonreír. No tardó en buscar un trozo de algodón y lo humedeció con alcohol. Se inclinó para limpiar los hilos de sangre que casi llegaban a mis tobillos, pero se detuvo justo donde comenzaba cada herida. Se levantó y, acariciándome el mentón, dijo:

—Tenés un par de horas, después tengo que limpiarlas —dudó un momento y preguntó—: ¿Está bien?

Asentí rápidamente, tomando lo que él podía darme. Lo hubiera llenado de besos, pero salió del baño antes de que pudiera decir algo.

Guau…siga Pelinski¡¡ que disfrutamos sus cuentos ..hasta el libro no paramos¡

Gracias, Euge! besooo

Felicitaciones Maira por este texto, colmado de intensidad y momentos de placentero dolor

Gracias, Vicky! A pedido de tu público deberías subir «La voluntad de las cosas».

Le falta un golpe de horno, pero en cuanto esté lo subo… yo me proclamo presidenta fundadora del club de fans de la escritora Pelinski, así que preparate para que insista con los chupitosforever…

Mirá, Karamazov! Vamos uno y uno. Te parece?

¡Tenemos un trato!